或许大家了解生酮食是从众多明星网红都追捧的生酮减肥开始的。

那究竟什么样的饮食才叫生酮饮食呢?

凡是脂肪高的饮食都叫生酮饮食吗?

我们先来了解一下生酮饮食是怎么定义的。

生酮饮食(ketogenic-diet,简称KD):一种脂肪高比例、碳水化合物低比例,蛋白质和其他营养素合适的配方饮食。

那我们日常中的饮食形态和生酮饮食形态的区别在哪里呢?

从图中可以清楚明了的看出,普通饮食和生酮饮食中最大的差别在于主食(米面等)的变化。生酮饮食保留了蔬菜和肉的餐食部分,去掉了精细主食。

相信很多刚刚接触到生酮饮食的朋友,一看到脂肪高比例,心里就莫名的产生了一些恐惧。因为在我们的认知里,低脂肪的饮食才是健康的饮食。

但近年来越来越多的科学研究开始支持一种减脂饮食——生酮饮食,且它在全球明星的追捧之下,迅速成了减脂界的潮流饮食。

下面我们通过三步分析了解生酮饮食,相信分析过后,会消除一些您对高脂肪的误解。

Step1:什么是脂肪?

脂肪

是人体所有细胞膜的主要成分,并且对脂溶性维生素如:VA、VD、VE、VK等的吸收起到关键性的作用。且脂肪具有绝缘作用,可以抵抗环境冷热的变化,使人体保持恒温。同时它也是热能的主要来源。

这里我们举例大家最熟悉的一种脂类——胆固醇进行解说,下面的图告诉了我们它如何于身体中运作。

其中低密度脂蛋白携带胆固醇随着血液到人体的组织和各个器官,但低密度胆固醇升高是一个危险的信号,它的增高会增加心脑血管疾病的患病风险[1]。而高密度胆固醇具有清除功能,能降低心脑血管疾病的患病风险[2]。

既然低密度胆固醇那么坏,那么要怎么做才能避免它的升高呢?

请往下看

避免低密度胆固醇的升高的措施

1.避免饱和脂肪酸和反式脂肪酸

绝大多数的饱和脂肪来源于动物和奶类,红肉和它的制品如肉肠、全牛奶和奶制品等都是饱和脂肪的来源。而制作饼干、酥饼、肉饼等食品的加工过程中常常产生反式脂肪酸。

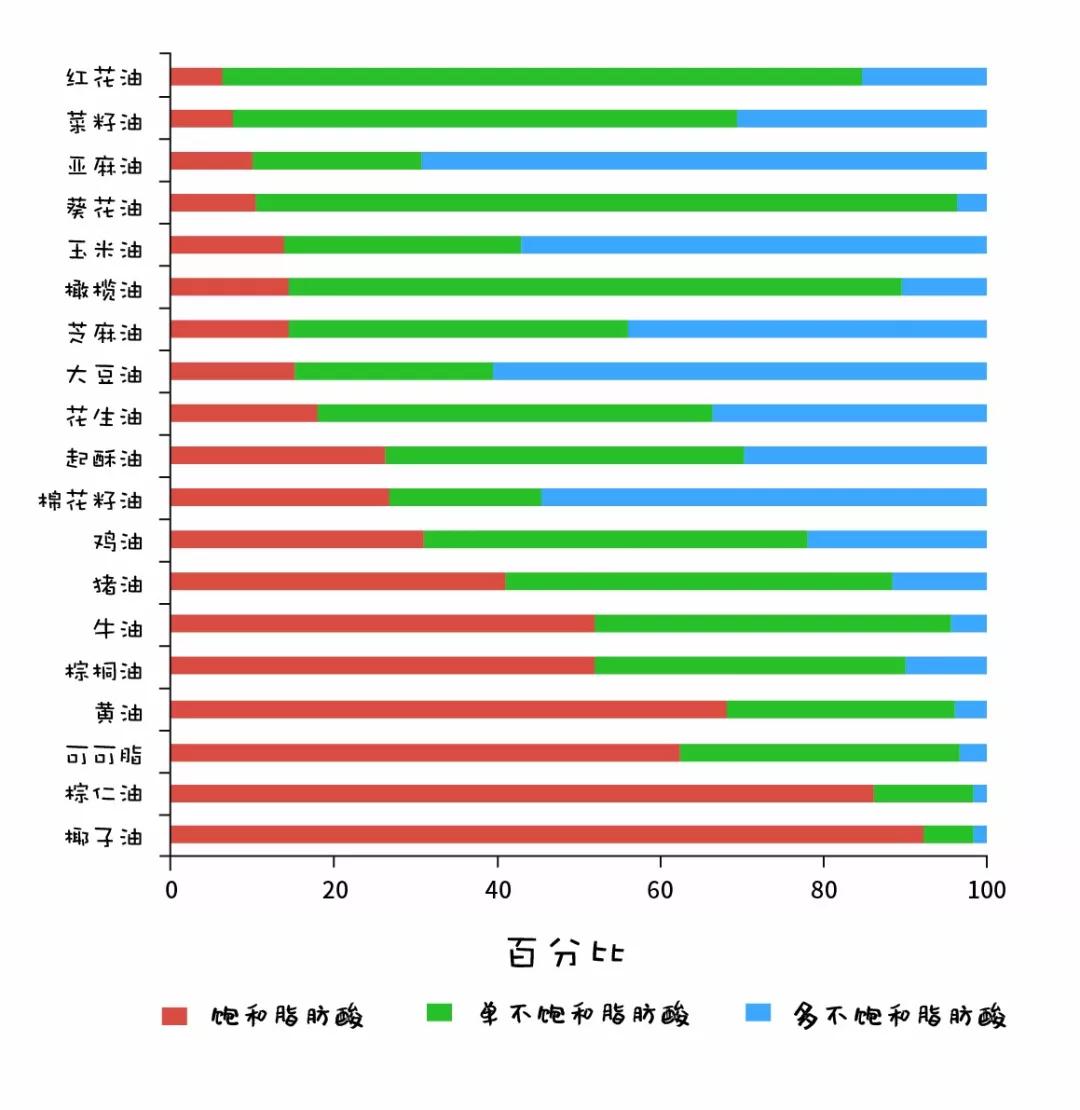

2.摄入比例均衡的不饱和脂肪酸

单不饱和脂肪酸可以降低血液中低密度脂蛋白和甘油三脂的水平,而不降低健康的高密度脂蛋白。常见的多不饱和脂肪酸有2种,Ω-3脂肪酸和Ω-6脂肪酸,前者在鱼油中出现,它们对调节血压,免疫反应等的正常机能起着一定的作用。Ω-6脂肪酸储存在植物油中,例如菜籽油,玉米油等。他们是生长、细胞结构和免疫系统的健康的必需物质,所以我们的膳食中应该包括这两种脂肪酸。

常见食用油三种脂肪酸含量对比

Step2:脂肪是怎么代谢的?

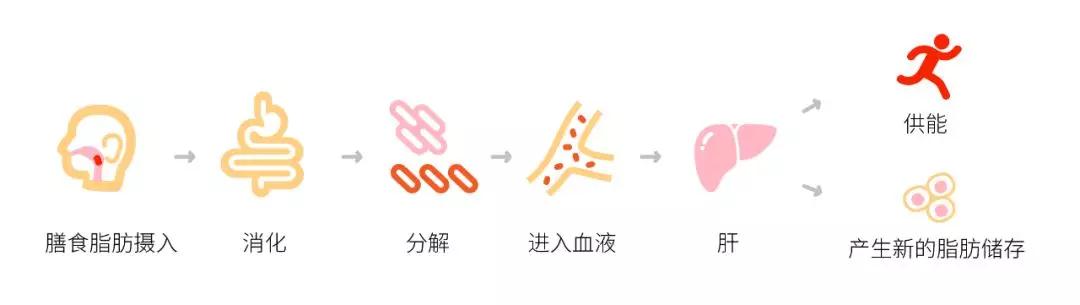

当人体摄入脂肪类食物,通过小肠,在胆汁的作用下将大分子脂肪分解为小分子脂肪(相当于将大的食物颗粒搅碎成为小的食物颗粒)。

再在脂肪酶的作用下分解成脂肪酸和甘油,小肠绒毛细胞吸收脂肪酸转运到身体组织和各个器官,作为能量供应或合成新的脂肪储存在体内。

Step3:我们为什么需要脂肪又是如何利用的?

人体需要脂肪的4大原因:

构成人体成分:人体组织的成分,同时还是一些生物活性物质的重要组成。

提供热量:在体内经氧化变成二氧化碳和水,同时释放热量为人体生命活动供能。且脂肪产生的热量约为等量蛋白质或碳水化合物的2.2倍。

调节生理机能:保持身体温度平衡,摄入后未消耗完的脂肪会储存在体内(过多就会囤积成肉肉),等需要时再利用。

保护内脏器官:滋润皮肤,缓冲外界对内脏的冲击

如何提高脂肪利用率:

当人体处于饥饿状态,糖供应不足时,人体将会启动肝脏分解脂肪生成酮体,为身体提供能量。肝脏分解脂肪产生酮体的过程,叫做生酮。

在身体处于生酮状态时,人体的供能方式从利用葡萄糖转化为利用脂肪,从而帮助我们消耗掉储存的脂肪、达到稳定血糖、改善皮肤状态、改善睡眠状态,改善健康指标(如血压、血糖、血脂等)的目的,同时酮体也是大脑的理想能量来源,生酮后你会感到注意力集中,工作效率提高。

生酮饮食状态充分的提高了对酮体的利用率,因而生酮的过程,事实上是慢慢变健康的一个过程。

小结

通过以上分析我们确定了脂肪是身体必不可少的一部分组成,于我们身体也是有益的。生酮在高脂肪比例的同时,控制了碳水化合物的摄入限制了热卡,让我们的机体由优先代谢糖类物质供能变为动用脂肪,从而实现了减重的目的。

文献参考:

[1]Bueno, N. B., de Melo, I. S. V., de Oliveira, S. L., & da Rocha Ataide, T. (2013). Very-low-carbohydrate ketogenic diet v. low-fat diet for long-term weight loss: a meta-analysis of randomised controlled trials. British Journal of Nutrition, 110(7), 1178-1187.

[2]Paoli A. Ketogenic diet for obesity: friend or foe?[J]. International journal of environmental research and public health, 2014, 11(2): 2092-2107.